9月も後半に入りましたが、まだ暑い日が続いていますね。

今週末からは徐々に暑さが和らいでいくようですが、しばらく残暑は続きそうです。

先日、三重県の四日市市では記録的な大雨となり、

地下駐車場に停まっていた車270台以上が水没被害に遭いました。

都心でも先週の局地的豪雨により冠水・浸水被害が多く出たようで、

ここ数年の豪雨災害は特に猛威を振るっているように感じます。

そこで今回のブログでは「ハザードマップ」についてご紹介したいと思います。

ハザードマップと聞くと赤や黄色で色分けされた地図がぼんやり思い浮かびますが、

そもそもどんな目的で作成されているのか?どう見るのか?どう役立てていくのか?

などを考える機会は滅多に無いかと思いますので、

いざという時に活かせるよう、本ブログにて分かりやすくご紹介できればと思います。

去年の

南海トラフ巨大地震に引き続き、防災シリーズ第二弾です。

1. ハザードマップとは

過去に起きた自然災害や地理情報をもとに、災害が発生した際の被害を予測し、

危険な場所や被害の程度・範囲を地図上にまとめたものです。

市区町村単位で作成され、避難経路や避難場所なども確認することができます。

一般的なのは洪水ハザードマップですが、その他にも土砂災害や津波、高潮、地震、火山など、

災害の種類ごとに作成・公開されています。

2. 防災マップとの違い

ハザードマップと混同されがちな防災マップですが、

両者はその目的と提供される情報に明確な違いがあります。

<ハザードマップ>

災害の危険度や被害範囲を予測して可視化したもので、危険回避を目的とする

<防災マップ>

避難所や避難場所の情報など、避難時に必要な情報を示すことを目的とする

3. ハザードマップを把握するには

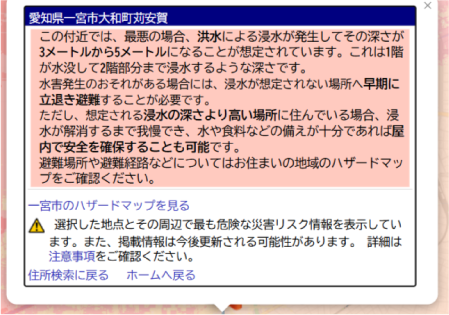

自分の生活圏にどのような被害が想定されているのかを調べる場合は、

国土地理院が提供している「

ハザードマップポータルサイト」の活用がおすすめです。

画面左側の検索窓に住所を入力すると、その地域で予想される被害を詳しく解説してくれます。

ちなみに弊社の事務所付近では浸水被害が予測されており、深さは3~5メートル程度になるようです。

このようにあらかじめ被害が予測できれば、水・食料をはじめとした備蓄品の確保はもちろん、

どこに避難すれば良いのかも社内で話し合うことができます。

いつどこで発生するか分からないのが災害です。

必ずしも自宅で被災するとは限らないので、勤め先・学校のほか、

日常的によく利用する施設等のハザードマップも把握しておけば、

いざという時に落ち着いて行動ができるかと思います。

▼参考資料

「

ハザードマップポータルサイト 身のまわりの災害リスクを調べる」(国土地理院)